Le 29 avril 1945

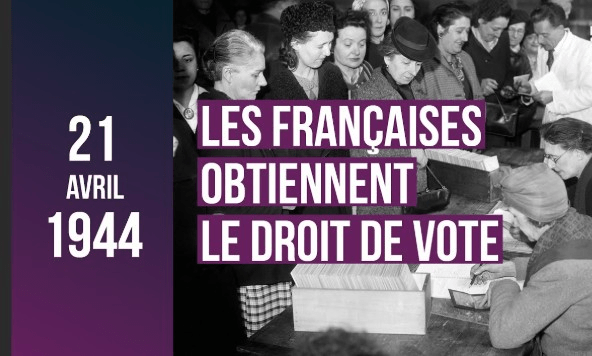

Il y a tout juste 80 ans ! Pour la première fois, les femmes françaises vont pouvoir voter.

Ces élections sont aussi les premières élections depuis 1937. Les Français sont alors appelés à élire leur Conseil Municipal.

Le premier pays qui a accordé le droit de vote aux femmes est la Nouvelle-Zélande en 1893, bien avant les Etats Unis, en 1920. En Europe, la Finlande est pionnière, en 1906. Suivront en 1919 la Suède, la Tchécoslovaquie, les Pays Bas, l’Autriche et le Luxembourg.

La France est un des derniers pays européens à accorder le droit de vote aux femmes qui devront attendre l’ordonnance du 21 avril 1944.

En France, cette revendication à l’égalité au droit de vote remonte à la Révolution. Déjà, en 1791, « la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » ne prend pas en compte les femmes. Olympe de Gouges rédige alors « la Déclaration des droits des femmes » et écrit : « La femme a le droit de monter à l’échafaud ; elle doit avoir également le droit de monter à la tribune ». Mais ce texte est refusé par la Convention et Olympe de Gouges est guillotinée en 1793.

Le code napoléonien maintient les femmes dans un état d’infériorité, sous la dépendance masculine.

Tout le XIXème siècle est traversé par des mouvements féministes qui militent en faveur de l’égalité politique.

Le suffrage universel est établi par la IIème république en 1848 mais il exclut les femmes (tout comme le clergé et les Algériens !). Quelques rares hommes, à la Chambre des Députés, ont le courage de soutenir les revendications des femmes mais ils ne recueillent que des moqueries. La société n’est pas prête !

Heureusement, la position des femmes va évoluer grâce surement à l’enseignement obligatoire (loi Ferry du 28 mars 1882) et aussi à la place qu’elles prennent dans le monde du travail et de l’économie pendant les deux guerres.

Les revendications féministes réapparaissent plus fortes sous la IIIème République (1870 – 1940). Des associations ou groupes revendiquent sans toutefois mener des actions violentes à la différence du mouvement des suffragettes en Angleterre.

Le débat arrive à la Chambre des députés dès 1905 mais le processus est interrompu en 1914 par la première guerre mondiale. Il revient en 1919. Le 20 mai, les députés adoptent pour la première fois une proposition de loi instaurant le vote des femmes aux élections locales mais cette loi est rejetée par le Sénat en 1922.

Le vote des femmes se heurte encore à des résistances sexistes et politiques.

Entre les deux guerres, il y a eu plusieurs autres propositions de loi votées à l’Assemblée nationale, toutes rejetées par le Sénat. C’est le Parti Radical, centre gauche, qui fait obstacle. Les sénateurs radicaux craignent que les femmes, sous l’influence du clergé, votent à droite ! Ils craignent aussi une déstabilisation de la République avec l’arrivée au pouvoir du féminisme et du cléricalisme.

En 1943, l’Assemblée provisoire reprend le sujet et c’est le Général De Gaulle, à la tête du gouvernement provisoire installé à Alger, qui signe l’ordonnance du 21 avril 1944. Cette ordonnance porte sur l’organisation des pouvoirs publics en France après la Libération. L’article 17 concerne le droit de vote et l’éligibilité accordés aux femmes : « le droit de vote est accordé aux femmes avec les mêmes conditions que celles des hommes ».

En France, les femmes ont pu voter,

pour la première fois,

le 29 avril 1945

lors des élections municipales.

Les conditions d’élection des maires et leurs adjoints paraissent au Journal Officiel de la république le 6 avril 1945.

Pour Chazelles, avec ses 6003 habitants, l’effectif légal du Conseil municipal est vingt-trois.

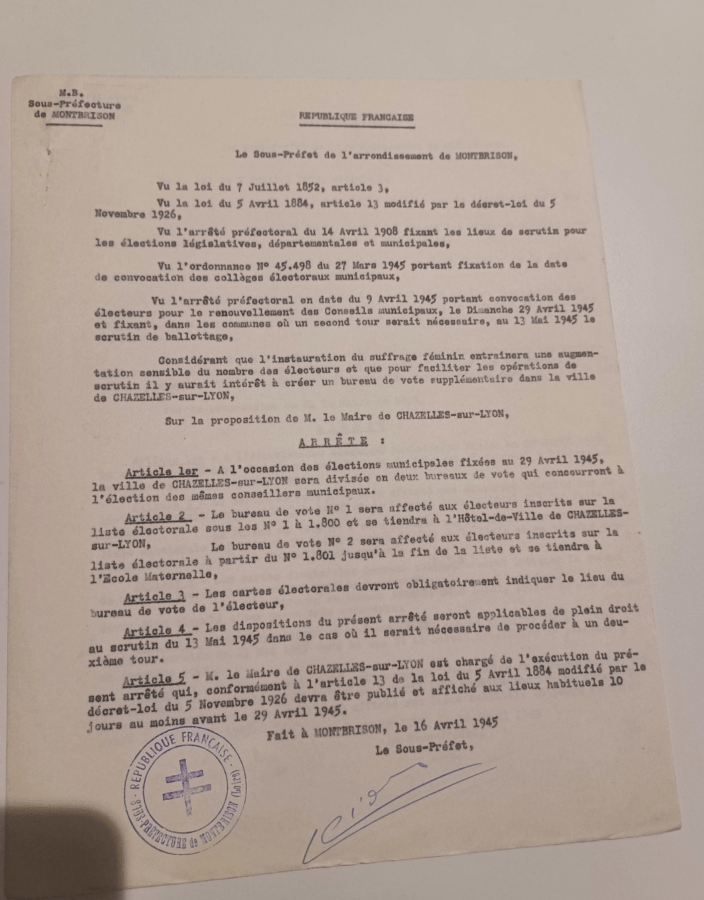

Le Conseil municipal de transition, en place depuis le 29 septembre 1944, doit organiser les élections municipales dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 16 avril 1945.

Les chazellois sont répartis sur deux bureaux de vote : le premier à l’Hôtel de Ville et le second à l’Ecole maternelle.

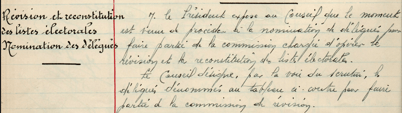

Les listes électorales doivent être révisées avec notamment l’inscription des femmes.

3604 chazellois sont appelés à voter : 1622 électeurs et 1982 électrices.

A ce jour, nous n’avons malheureusement pas retrouvé le nombre de votants ni le taux de participation des femmes chazelloises.

Au niveau national, la participation des femmes est presque équivalente à celle des hommes.

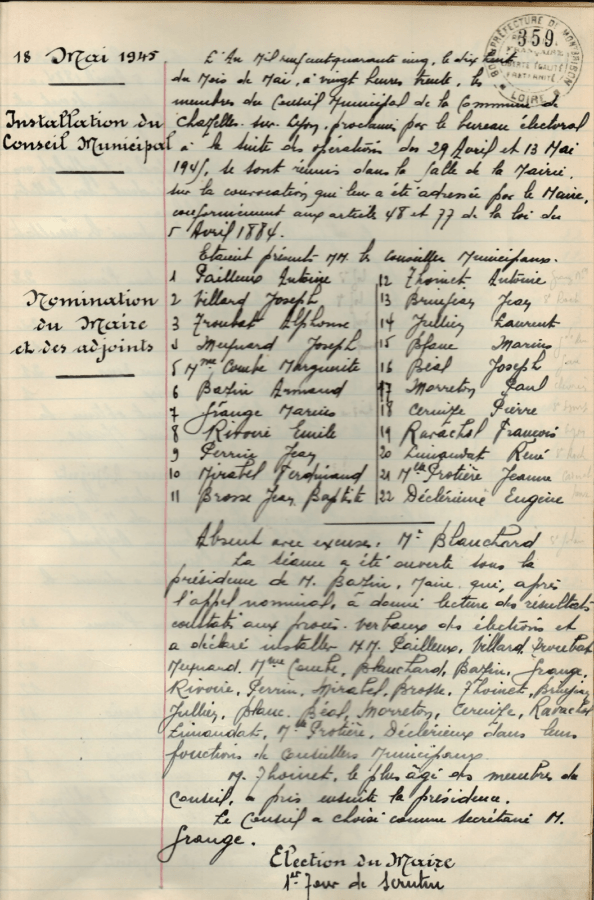

Ces élections municipales, à deux tours, se sont tenues les 29 avril et 13 mai.

Les chazellois ont reconduit les membres siégeant au Conseil municipal transitoire, issu du Comité de Libération. Le nouveau conseil s’installe le 18 mai 1945. En dépit de leur éligibilité, les femmes sont très sous-représentées. Le Conseil municipal de Chazelles compte deux femmes parmi les 23 conseillers : Marguerite Combe et Jeanne Protière.

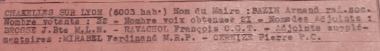

Ce premier Conseil municipal élu d’après-guerre désigne : A.Bazin, maire (Radical Socialiste), J.B.Brosse, 1er adjoint (Mouvement de Libération National), F.Ravachol, 2ème adjoint (CGT), F.Mirabel, 3ème adjoint (CFTC), P.Cernize, Conseiller délégué (Parti Communiste).

Ce nouveau Conseil municipal administre la commune de Chazelles de 1944 à 1947, dans une période économique d’après-guerre, encore troublée et très difficile : pénurie alimentaire (pain et lait notamment) et pénurie de charbon qui nécessitent le maintien du rationnement avec une gestion rigoureuse du ravitaillement, chômage dans la chapellerie, crise du logement (nombre important de taudis et explosion des naissances – baby-boom de l’après-guerre), vétusté de la voirie et du réseau d’assainissement…. Gérant au mieux les priorités, le Conseil ne perd pas de vue l’utilité de l’hôpital-hospice, le côté culturel (la bibliothèque…) et les écoles.